【TMS特集】あの時の愛車が復活!?~復活モデル新旧比較 ホンダ・モンキー~

1967年の国内販売開始以来、レジャーバイクとして多くのファンに親しまれてきたモンキー(50cc)。大きく形を変えないまま半世紀近くにわたって販売されてきた、脅威のロングライフモデルだ。

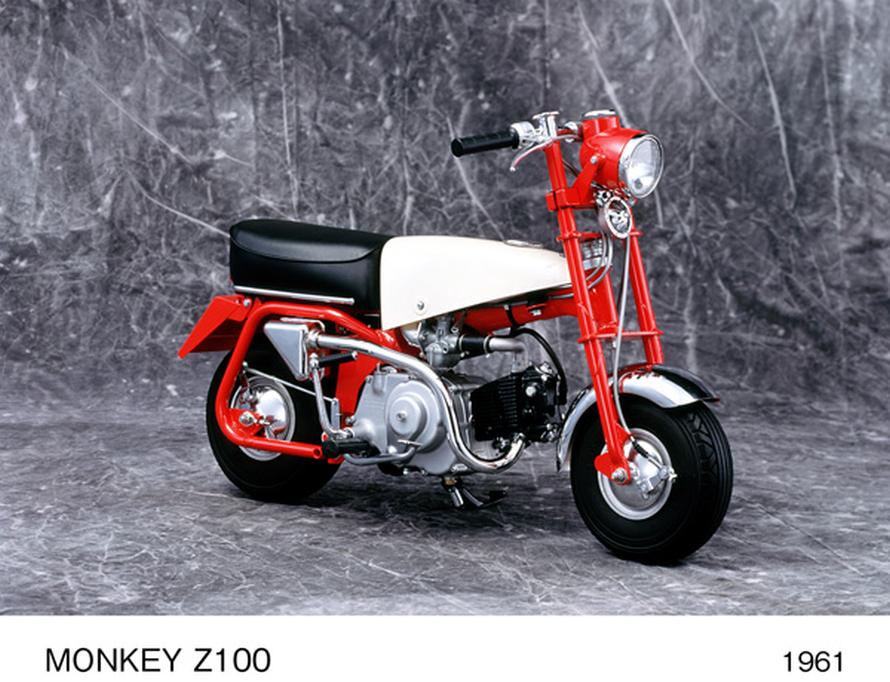

■始まりは遊園地の遊具だった

モンキーは1961年に多摩テックの遊具として誕生(Z100)。その後、1967年に「クルマに積んで出かけられること」を前提に、国内販売開始時の最初のモデルであるZ50Mが誕生。以降、5インチから8インチにタイヤを変更したZ50A(1969年)、リアサスペンションを装備したZ50J(1974年)、2008年まで30年間販売されたZ50Jz-1(1978年)へとゆっくり進化。2009年にはインジェクション化を行い、2017年の「モンキー・50周年スペシャル」を最後に生産中止となった。

モンキー最大の魅力は愛らしいデザイン。ファットなタイヤに厚いシート、そして長いハンドルでまとめられた外観はまさしく“モンキー(猿)”そのもの。シンプルな作りゆえに、何千、何万というカスタマイズパーツがリリースされ、カスタムベースとして高い人気を誇った。また、モンキー・くまモンバージョン(2014年)に代表されるような、数々のスペシャルモデルも、それに拍車をかけた。

■モンキーらしさを出すためのキモは“微妙なバランス”

そして東京モーターショー2017のホンダブースに展示されたのがモンキー125。ベース車を同じ125ccのグロムとしながらも、ルックスはモンキーそのもの。生産中止からわずか数か月を経て、モンキーが復活したのだ。

ホンダの担当者によると、モンキーの独特のフォルムを再現するには、ホイールベースの長さやハンドルの位置、ガソリンタンクの形状、シートの厚み、シートの横に配置されているマフラーの微妙なバランスがキモとのこと。

とはいえ、モンキー125はただ各パーツの取り付け位置を変更しただけのモデルではない。そのハイライトは後輪とエンジンをつなぐイエローのスイングアーム。よりモンキーのイメージに近づくように、グロムの角形から楕円形の小判型に変更。手間とコストをかけてよりモンキーのイメージに近づけているのだ。

ちなみにこれまでの50ccではなく、なぜ125cc車をベースにしているかというと、所有する喜びと移動手段としての安定性をアップさせるためとのこと。確かに、125ccであれば使い勝手の良さは大幅に向上。ロングツーリングの楽しみも広がるというもの。

今回のモデルはあくまでもコンセプトモデルで、市販化が決まっているわけではない。しかし、モーターショーでの来場者の反応を見る限り、反響は上々のよう。

モンキー伝説、125ccの心臓を手に入れ、文字通り加速するか?

[ガズー編集部]

【TMS特集】あの時の愛車が復活!?

連載コラム

最新ニュース

-

-

サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.09

-

-

ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力

2024.06.09

-

![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)

-

[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?

2024.06.09

-

-

知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~

2024.06.08

-

-

いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開

2024.06.08

-

-

エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール

2024.06.08

-

-

HKSとスタディがコラボ、BMW向けアフターパーツブランド「HKSTUDIE」立ち上げ

2024.06.08

最新ニュース

-

-

サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.09

-

-

ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力

2024.06.09

-

![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)

-

[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?

2024.06.09

-

-

知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~

2024.06.08

-

-

いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開

2024.06.08

-

-

エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール

2024.06.08