人工知能によるスーパードライバーが運転する自動運転車

自動運転とは、自動車が何らかの形で自律的にハンドル、アクセルやブレーキなどを操作して進んでいくことを意味している。通常、自動車を運転しているドライバーは両目で、車の周囲の状況を確認しながらハンドルを切ったり、アクセルやブレーキを踏んだりして車を運行させている。この時に対向車が近づいてくれば反対側によけ、歩行者が飛び出してくればブレーキを踏んで安全に停止させる必要がある。

これに対して、自動運転の自動車では自動車自体がカメラやレーダーなどのセンサーを活用して周囲の状況を認識し、それに応じてハンドル切り、アクセルやブレーキを操作して車を運行することが可能になる。たとえて言うなら、車にプロのドライバーが乗っていて、そのドライバーが代わりに運転してくれると考えればわかりやすい。ただ、そのドライバーは運転席には座っておらず、車に搭載されているコンピュータの中にいる。そうしたコンピュータにより実現される人工知能(AI)が人間に変わって運転するのが自動運転車となる。

レベル3以上が本格的な自動運転となる自動運転の定義

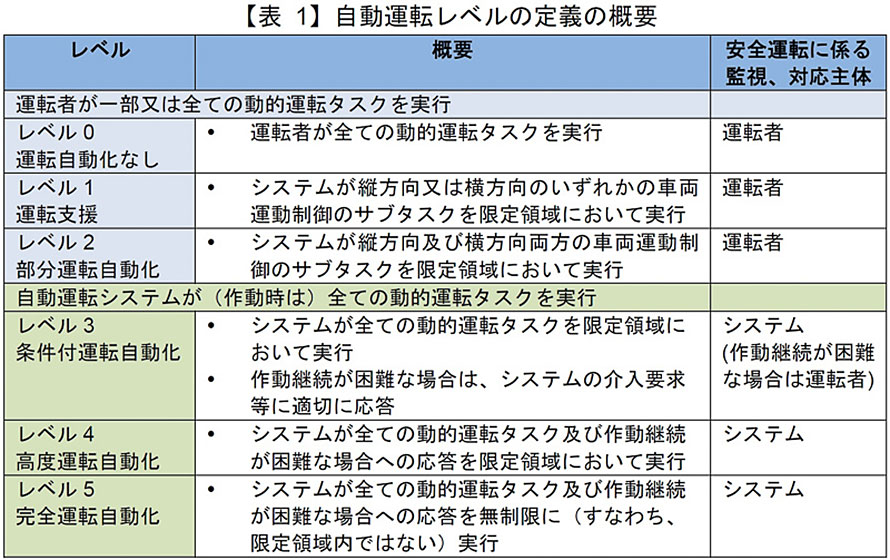

首相官邸が公開している「官民 ITS 構想・ロードマップ 2017」という資料によれば、自動運転には6段階のレベル(定義)がある。それがレベル0~レベル5で、自動運転の度合いにより大きく異なっている。

▼表1 自動運転の定義(官民 ITS 構想・ロードマップ 2017より)

URL:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/roadmap.pdf

レベル0は自動運転の機能が全く搭載されていない通常の自動車のこと。レベル1~レベル2は部分的に自動運転の機能が搭載されていることを意味しており、ハンドル操作やブレーキなどの操作を一部ドライバーに代わって操作するが、あくまで運転アシストにとどまっており、ドライバーは必ず運転席に座ってハンドルやペダルを操作できる状態である必要がある。

-

- 現在トヨタ クラウンを初めとして採用されている運転サポート技術、レーダークルーズコントロールやレーントレーシングサポートは自動運転レベル2にあたる

これに対して、レベル3以上が完全な自動運転とされており、状況により自動車が人間に変わって運転することができる。レベル3、4、5の違いは人間が自動運転に対してどの程度関わるかの度合いの違いだ。レベル3では人間が運転席に座っている必要があり、状況に応じていつでも運転を代われる状態である必要がある。レベル4は運転席に座っている必要は無く、ほぼ完全な自動運転になるが、人間が変わって運転することもできる。レベル5はそもそも人間が運転する設備(ハンドルやアクセル)などもない完全自動運転となる。

自動運転が実現するメリットは、交通事故の90%近くが人間のミスとされている状況のなかで、人間よりもミスをしないAIが運転することで、事故の減少が期待できることだ。AIは飲酒運転もしないし、居眠り運転もしない。そうした人間のドライバーが起こしがちなミスを減らすことができるのが自動運転の最大のメリットだ。そして、レベル4やレベル5の自動運転では、運転席に座っている必要も無い(そもそもレベル5では運転席がない)ので、車の中で映画を見たり、本を読んだりと時間を有効に利用することができる。例えば、毎日自動車通勤に往復それぞれ30分使っている人なら、1日につき1時間自由な時間が増えるということだ。

先行するアメリカ勢とドイツ勢、それを日本勢が追いかける構図

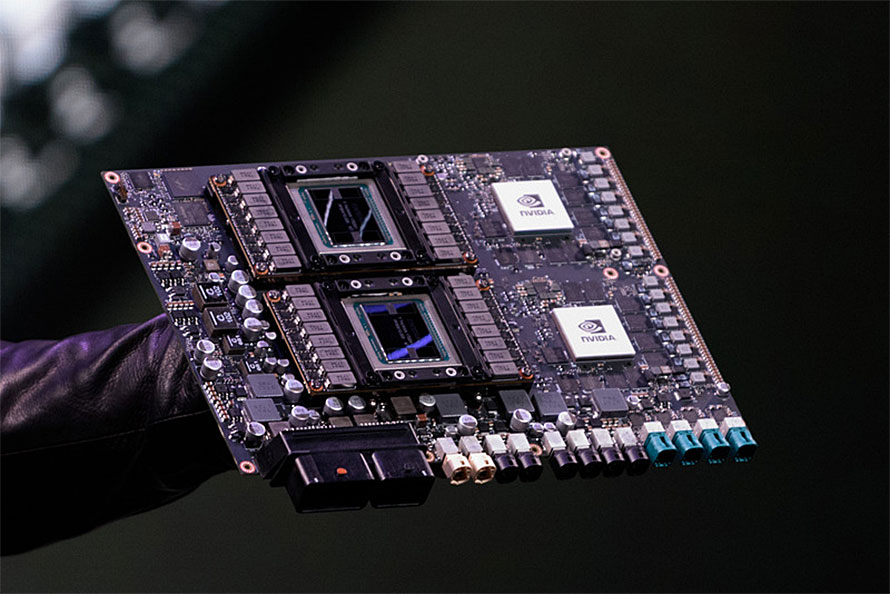

こうした自動運転の開発をリードしているのはアメリカ勢とドイツ勢だ。アメリカの強みは自動運転に必要になるAIの機能を実現するコンピュータチップの開発で先行していることと、Googleのようなソフトウェア企業がいち早く自動運転の開発に取り組んでいることだ。特に自動運転時代の自動車開発の主役はソフトウェア開発になるとされており、自動運転車の開発コストの半分はソフトウェアになると、米国のソフトウェア企業などは主張している。

-

- NVIDIAが2018年初頭に発表したレベル5自動運転向けコンピュータ「DRIVE Pegasus(ドライブ・ペガサス)」

これに対してドイツ勢の強みは、そうしたアメリカのテクノロジーをいち早く取り入れて製品化を既に実現していることだ。ドイツのアウディ社は既に昨年の段階でレベル3の自動運転車を開発し、公道でデモすることに成功している。ドイツのBoschやZFといった代表的な部品メーカーも、自動運転に必要な部品をいち早く開発し自動車メーカーに対して提供しており、これを助けている。

-

- 世界初、レベル3自動運転機能を実現させたアウディ「A8」

無論日本のメーカーも自動運転の実現に向けて様々な手を打っている。トヨタ自動車はTRI(Toyota Research Institute)という研究開発を行なう子会社を米国に設立し、人工知能を利用した自動運転に向けて様々な開発を行なっている。また、人工知能に強みを持つコンピューターチップメーカーのNVIDIAと協業することを発表するなど、ソフトウェア、ハードウェアの両面から開発を続けている。

今後重要になるのは自動運転の技術開発だけでなく、法整備や環境整備

そうした技術開発は進んでいるが、自動運転を実現するためのハードルはむしろ法整備の方にある。というのも、現行の道路交通法は1948年に締結された国際条約であるジュネーブ条約に基づいているためだ。ジュネーブ条約では運転はドライバーの責任となっており、国内法である道路交通法もそれに併せて自動車の運転はすべてドライバーの責任とされている。仮にレベル3以上の自動運転を日本の道路で走らせようとすると、この道路交通法、さらにその上位条約に相当するジュネーブ条約の改定が必要になる。ジュネーブ条約の改定には条約参加国の2/3の賛成が必要とのことで、日本の一存だけでは決められない面がある。

このため、こうした各国の法律や国際条約上の問題を議論する国連の委員会が立ち上げられており、日本で道路交通法を管轄する警察庁からも参加して、ジュネーブ条約の改定などを含む国際的な法律改正への取り組みが行なわれる見通しだ。

このように、自動運転を実現するには、自動運転を可能にする技術を開発するだけでなく、道路を管轄する国道交通省、そして道路交通法を管轄する警察庁などの官庁など官民が一体になって取り組んで行く必要がある。現在内閣府では戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)と呼ばれる取り組みの中でこの自動運転の環境を整えるプロジェクトを官民一体で行なっている。2020年の東京オリンピック/パラリンピックに向けて様々な取り組みを行なっており、今後の成果に期待したいところだ。

-

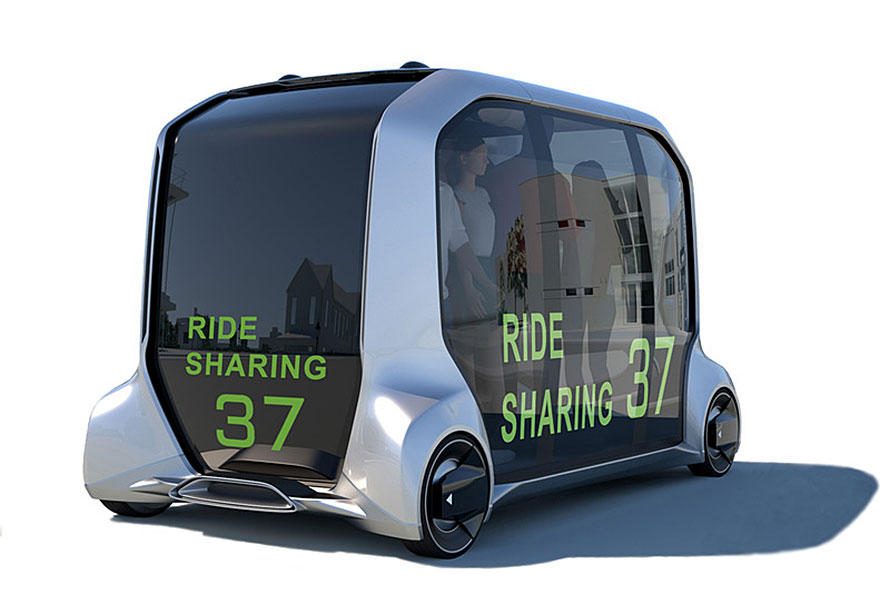

- 東京オリンピックでは選手村の移動などで用いられるという自動運転車「e-Palette」

[ガズー編集部]

あわせて読みたい「MaaS」関連記事

-

映画でしか見たことがなかった無人の自動運転車をスマホで呼び出して乗れるMaaSによる近未来とは

-

所有からシェアへと自動車所有の概念を大きく変える「カーシェアリング」

-

シェアパーキング、スマートパーキングという駐車場の新しい潮流

-

ラストワンマイルをカバーするサービスとして期待されているバイクシェア

-

今後数年で急成長が期待できるフードデリバリサービス、その正体は進化した「出前」

-

乗客とドライバーをマッチングさせるライドシェア、タクシーをさらに進化させる配車アプリ

-

人工知能によるスーパードライバーが運転する自動運転車

-

-

配車アプリがタクシーの乗り方の常識を変える!

-

豊田市で展開する超小型電気自動車のシェアリングサービス 「Ha:mo RIDE」

-

都内でちょい乗りに使える超小型電気自動車のシェアリングサービス「Times Car PLUS × Ha:mo」

連載コラム

最新ニュース

-

-

サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.09

-

-

ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力

2024.06.09

-

![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)

-

[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?

2024.06.09

-

-

知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~

2024.06.08

-

-

いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開

2024.06.08

-

-

エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール

2024.06.08

-

-

HKSとスタディがコラボ、BMW向けアフターパーツブランド「HKSTUDIE」立ち上げ

2024.06.08

最新ニュース

-

-

サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.09

-

-

ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力

2024.06.09

-

![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)

-

[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?

2024.06.09

-

-

知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~

2024.06.08

-

-

いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開

2024.06.08

-

-

エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール

2024.06.08